BARISAN.CO – Ilmu ekonomi paling banyak bicara tentang bagaimana seseorang memilih saat dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Tapi ilmu itu bukan sekadar bicara. Terbukti dalam hidup sehari-hari, ia telah banyak memengaruhi pilihan; apakah para pemodal akan membeli barang-barang investasi; apakah konsumen akan membeli mobil atau menabung; apakah para Sheikh Arab akan menggali atau duduk-duduk saja di atas minyaknya.

Dalam hal itu, sebuah pilihan berbasis ilmu ekonomi haruslah menguntungkan. Atau setidak-tidaknya, pilihan itu menimbulkan kerugian yang lebih kecil dari yang lain. Maka, dengan sendirinya diperlukan ukuran yang menggambarkan seberapa besar keuntungan bisa diraih.

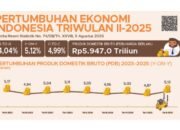

Pada konteks bernegara, soal keuntungan dinamai pertumbuhan ekonomi. Dan alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi itu dinamai Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi gampang-gampangannya, Indonesia baru disebut untung kalau pertumbuhan ekonominya naik. Dan syarat agar pertumbuhan ekonomi naik, adalah bila ukuran angka PDB tahun ini lebih besar dari tahun kemarin.

PDB sendiri secara definisi merupakan angka yang merangkum seluruh aktivitas ekonomi orang-perorangan, perusahaan, dan pemerintah. Dan sejauh bisa disimpulkan, PDB telah menjadi angka tunggal yang sangat dominan. Lebih dari itu—karena apa yang diukur memengaruhi apa yang dilakukan—PDB menjadi acuan utama bagi pemerintah menentukan arah sebuah kebijakan di masa berikutnya.

Namun sebetulnya, sejak diciptakan oleh Simon Kuznets pada tahun 1934, PDB banyak menuai kritik karena dianggap bermasalah justru atas usahanya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Ilmuwan Lorenzo Fioramonti bahkan sengaja menulis buku memelesetkan PDB sebagai “Problem Domestik Bruto”.

Bagi Fioramonti, PDB mengabaikan seluruh bobot ekonomi informal. Mulai dari pekerja tak terhitung banyaknya yang dijalankan di tingkat rumah tangga, sampai ke berbagai kerja kasar yang menafkahi jutaan orang dan sering kali menjadi tulang punggung ekonomi riil. Lebih jauh, ia menuduh PDB sebagai statistical laundry (pemutih statistik) yang menutupi persoalan ketimpangan terutama di negara-negara maju.

Kritik atas PDB mulai santer terdengar pada tahun ’70-an. Sejak saat itu, PDB makin dirasa sebagai alat ukur yang memicu konsentrasi materialistik ke segelintir orang, sembari mengorbankan kualitas hidup banyak orang. Masyarakat awam pun ikut bertanya-tanya, apakah benar kualitas hidup naik ketika ekonomi dikabarkan tumbuh dari 2 menjadi 3 persen?

Ukuran Pertumbuhan Berbasis Manusia

Adalah Amartya Sen, orang yang berhasil ‘mengintervensi’ kedigdayaan PDB sebagai angka tunggal penentu segala kebijakan. Sen muncul sebagai konseptor di balik pengukuran tentang kualitas yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia.

Pada tahun ’90-an, teori-teori Sen tentang kapabilitas individu menjadi dasar metodologis dari alat ukur pertumbuhan ekonomi yang, hari ini kita kenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Bagi Amartya Sen, menjadikan manusia sebagai pendekatan sesungguhnya berkaitan dengan apa yang ia yakini sebagai gagasan dasar pembangunan. Yaitu, memajukan kekayaan hidup manusia ketimbang kekayaan ekonomi di mana manusia hidup. Menurut Sen, kekayaan ekonomi hanyalah satu bagian dari keseluruhan gagasan tersebut.

IPM sendiri pertama kali terpublikasi dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1990 yang diterbitkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Berbeda dari PDB, IPM menekankan pada ‘menjadi’ daripada ‘memiliki’, ‘kecukupan’ daripada ‘kepunyaan’. Ini sebuah beda yang sangat mendasar yang kemudian mengubah jalannya kebijakan berbagai negara. Pada umumnya kemudian, disadari bahwa ‘menjadikan’ masyarakat sehat ternyata lebih berharga daripada membuat mereka ‘memiliki’ kemampuan ekonomi untuk mengakses fasilitas kesehatan.

Dalam catatan resminya, UNDP menyebut pemikiran dasar dari IPM adalah bahwa rakyat merupakan kekayaan yang sebenar-benarnya dari sebuah negara. Dan bahwa tujuan dasar pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang menikmati hidup panjang, sehat, dan berdaya cipta.

Oleh sebab itulah dalam pengukurannya, IPM fokus meletakkan manusia sebagai basis ukuran. Manusia ditimbang lewat tahapan kunci dalam hidupnya, mulai dari lahir hingga dewasa. Secara rinci dan beriringan, komponen yang dihitung IPM meliputi: 1) peluang hidup anak balita; 2) harapan lama sekolah, serta kualitas dan kuantitas pendidikan; 3) kesehatan, yang memuat usia harapan hidup dan tingkat persoalan stunting pada balita.

Tiga komponen ini berujung pada kesimpulan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan adalah nilai intrinsik yang memungkinkan manusia turut produktif membangun perekonomian negara. Ringkasnya, kalau tiga komponen ini beres, maka ekonomi beres.

Tentu saja, IPM mendapat tempat karena angka-angkanya membawa pemahaman komprehensif tentang kehidupan sosial. Ia bukan semata angka tunggal seperti PDB. Amartya Sen menyebut analogi menarik soal PDB ini.

Ibaratnya, sebagai angka tunggal PDB menjelaskan seberapa cepat kita melaju. Namun PDB tidak menjelaskan berapa sisa bahan bakar yang tersedia, seberapa jauh mobil masih bisa berjalan, dan berapa panjang jarak yang sejauh ini sudah ditempuh. Dalam hal demikian, maka, IPM merupakan jawaban langsung atas ketidakmampuan PDB mencerminkan sedekat aslinya kondisi masyarakat.

Hari ini, IPM telah semakin popular dan digunakan oleh 174 negara di dunia. Meski demikian, Indeks Pembangunan Manusia belum dipandang signifikan oleh kalangan pembuat kebijakan. Dan kehadirannya pun, walaupun sudah sangat terhormat, belum menggantikan posisi Produk Domestik Bruto di tempat utama. []